Religionskritikk

Religionskritikk stiller spørsmål ved religiøsitet og religioner , deres trosuttalelser, begreper, institusjoner og manifestasjoner rasjonelt eller moralsk - etisk . Den følger religionene gjennom hele historien . [1]

Hovedtyper

Kritikken mot andre religioner er en utbredt form for religiøst selvuttrykk , spesielt der en religion gjør et absolutt krav på sin egen tro . I monoteismen , hvor en øverste gud også er den eneste guden, blir andre guder eller bilder av Gud og åpenbaringene som er tildelt dem vanligvis kritisert på grunnlag av eget bilde av Gud. Religionshistorien har hatt stor innflytelse på denne formen for kritikk.

En immanent kritikk kjent siden antikken måler empiriske religionsfenomener mot det normative begrepet en absolutt sannhet for å avvise falske oppfatninger av Gud og religiøs praksis. Kristen teologi har skilt den "sanne" fra den "falske" religionen innenfor og utenfor kristendommen siden cirka 400. Dette skillet ble spesielt formulert under reformasjonen som en reflekterende teologisk selvkritikk for å reformere den kristne religionsutøvelsen.

I opplysningstiden dannet moderne filosofi et generelt religionsbegrep for å kritisere de fiendtlige kristne trossamfunnene , deres dogmatisme og deres gjensidige påstander om absolutthet. Dette generelle begrepet hadde også en tendens til å omfatte ikke-kristne religioner og verdenssyn som ligner religioner, og dermed klassifisere ideer om "noe som Gud " i et felles kjønn. Menneskelig religiøsitet ble sporet tilbake til en naturlig menneskelig evne til å oppleve, spørre og forstå en helhet, som kunne og vil utvikle seg til menneskelig fornuft . Denne rasjonelle religionen skulle få de motstridende spesielle trosbekjennelsene til å tjene rasjonelle formål, å overvinne dem, å oppløse dem eller å "løfte dem opp" til en høyere selvtillit som nå var helt alene.

Teologen Johann Heinrich Tieftrunk brukte begrepene "Kritikk av religion" (1790) og "Kritikk av religion" (1791 ff.) Som titler for første gang. I likhet med Immanuel Kant ( Religion in the Limits of Practical Reason , 1793), forsto han det som en kritisk undersøkelse ikke bare av visse religiøse innhold, men av religiøs bevissthet som sådan, som bør kritiseres i den utstrekning den motsier fornuftens autonomi.

Siden leksikonene på 1600- og 1700-tallet ble det i økende grad utviklet en dedikert religionskritikk som en spesiell filosofisk underdisiplin. Fra dette, spesielt på 1800- og begynnelsen av 1900 -tallet, dukket det opp formulerte motsatte holdninger til religion generelt. I dag regnes Auguste Comte , Ludwig Feuerbach , Karl Marx , Friedrich Nietzsche , Sigmund Freud , Bertrand Russell , Albert Camus og Jean-Paul Sartre som "klassiske" religionskritikere. Med sine teorier skapte de ateistiske verdenssyn eller bidro til deres utvikling. I de moderne naturvitenskapene hersket det metodologiske prinsippet om å skaffe kunnskap mens man i prinsippet gir avkall på transcendente dogmer eller hypoteser.

Den ulike religiøse kritikken av empirisme , materialisme , rasjonalisme , positivisme , marxisme , psykoanalyse og eksistensialisme tar sikte på opplysning, ødeleggelse og / eller erstatning av eksisterende religion ved å prøve å vise dens fremvekst fra ikke-religiøse faktorer. Historisk sett refererte disse utkastene først og fremst til teistiske bilder av Gud og dogmer fra jødedommen og kristendommen . Men de kritiserer også enhver religion og også filosofisk metafysikk , som igjen avgrenset deres reflekterte gudsbegrep fra personlige, mytiske og naive bilder av Gud.

Mens kirkens påstand om en endelig erklæring om verden i den tidlige moderne perioden, på 1700 -tallet flyttet det kristne monopolet på etisk oppførsel i opplysningskritikkens brann, på 1800 -tallet flyttet den (fremdeles først og fremst kristne) religionens sosiale funksjon på 1800 -tallet i forkant kritisk interesse. Det ble nå i økende grad sett på som en samling metoder for selvsikkerhet, ytre besluttsomhet og sikring av makt som måtte overvinnes og avskaffes.

Antikk gresk filosofi

Antikk gresk filosofi viste veien for all vestlig filosofi ved å plassere begrepet " fornuft " (gresk λόγος, logoer ) i sentrum for refleksjonen. "Hvorfor" -spørsmålet, født av forundring over kosmos , på jakt etter dets fornuft og mening, er begynnelsen på denne filosofiske holdningen. Med dette begynte "døden av gudene": I alle varianter av den greske ånden var det kritikk av tradisjonell religion, myten om gudernes verden , utseende eller det falske vesenet av altfor naturlig gitt, av irrasjonalitet. mulig, anvendt og stort sett formulert. Kunnskap hadde en tendens til å motsette seg tro fra begynnelsen. Den tidlige greske filosofien så imidlertid ikke på seg selv først og fremst som en kritikk av religion: Selv om mange av dens tenkere så og beskrev gudene og deres myter som en illusjon , motsatte de seg neppe religionsutøvelse i praksis. Selv for skeptikere, kritiske empirikere og materialister ble det metafysiske spørsmålet om en verdensbunn, hele verden og betydningen av å være ikke avgjort, og det opptok mange av dem sentralt.

Pre-sokratiske opprinnelsesfilosofer

Pre-sokratene så ikke etter kilden til alle ting (gresk ἀρχή, Arché ) utover verden, men i den. På den måten hadde de en tendens til å demytologisere gresk mytologi .

Myter om Homer hadde presentert " Oceanus ", teologien i Hesiods kaos som opprinnelsen til alt liv, inkludert gudernes. Fra synspunktet til noen religionskritikere står denne myten også bak den bibelske " urflommen " ( 1. Mosebok 1, 2 EU ). Thales von Milet (rundt 630-560 f.Kr.) gjort en empirisk verifiserbar utsagn ut av dette: Han ser vannet som en ensartet primære stoff som alle andre stoffer dukket opp.

Hans student Anaximander (ca. Det kommer fra tanken på uendelig tid (mytisk symbolisert i guden Kronos ), fra evig vekst og forfall, til det negative grensekonseptet om det ubegrensede (gresk ἄπειρον, apeiron ): Urforstanden kan ikke være et kjent stoff, siden alle stoffer kan endres over tid. Den må være inneholdt i alt uten noen gang å bli merkbar og bestemt. Det utelukker alle positive muligheter til å si noe om ham. Dette forutså den negative teologien som hadde vært utbredt siden nyplatonismen .

For Anaximenes (rundt 585–524 f.Kr.), derimot, må den ubegrensede opprinnelige substansen være bestemmelig, ellers kan det ikke oppstå noen konkrete ting fra den. Han finner det i “luften” som gjennomsyrer alle stoffer og som en konstant bevegelse medfører endringer i kvalitet.

Pythagoras (ca. 580–500 f.Kr.) tilskriver ikke endringene i ting til et urmateriale, men til matematisk beregningsbare lover. Disse er gjenkjennelige for mennesket fordi tallsystemet er iboende i hans sinn . Med dette forutså han Platons ideeteori . Han kjempet mot mytene om Homers guder og lærte en upersonlig guddom uten menneskelige egenskaper. Men han trodde også på den sykliske transmigrasjonen av sjeler og adopterte ritualer fra Apollos- og Orfeus -kultene .

Fremmedfrykt og etterfølgere

Xenophanes fra Colophon (570-475 f.Kr.) regnes som den første gamle religionskritikeren. Fra veldig forskjellige oppfatninger av Gud som han møtte på utenlandsreiser, konkluderer han med at disse må formes av de respektive troende (fragment 27): "Etiopierne hevder at gudene deres er stumpne og svarte, trakierne, blåøyde og blond. "Så Gud hadde til hensikt å være analog med sitt eget utseende: Med dette forutså han Feuerbachs mistanker om projeksjon i kjernen. Han kritiserer antropomorfismen til mytene om Homer og Hesiodos, som tilskriver umoralsk oppførsel som ekteskapsbrudd, sjalusi, bedrag, etc. til gudene (fragment 26).

Han argumenterer ikke ateistisk, men etisk mot falske bilder av Gud og mangfoldet av guder. De naturlige hendelsene er ikke av guddommelig opprinnelse. Men "i", "bak" eller "over" alle bilder av Gud kan det guddommelige sanses som et perfekt vesen (fragment 34): til tross for alle ubevisste bevis er det usigelig og ubeskrivelig. Dette samlende primprinsippet må være et enkelt, omfattende, rent åndelig vesen (gresk νοῦς, nous ), som ligner den sfæriske formen (fragment 37). Absolutt kunnskap om det er umulig i en verden av stadig skiftende ting (fragment 38): “Fordi selv om man hadde lykkes i ekstraordinær grad med å si noe perfekt, ville han fremdeles ikke være klar over det: med alle ting er det bare antagelser . ”Gud er uunngåelig begrenset av menneskelig snakk om Gud.

Hans student Parmenides von Elea (født rundt 520/515 f.Kr., ukjent dødsår) plasserte begrepet å være (ὤν) i sentrum for refleksjonen og ga dermed vestlig filosofi temaet i århundrer. Det starter fra å tenke og utelukker i en klassisk syllogisme ikke -væren som utenkelig: tenkning betyr tenkende vesener og er bare mulig som en logisk dom i form av et utsagn (emne - predikat). "Er" i setningen beviser eksistensen av tankeobjektet. "Være" er ikke bare et objekt, men også et tankemiddel, det tenker faktisk. Med dette forutser Parmenides det ontologiske beviset på Gud .

Empedokles (rundt 483–423 f.Kr.) tilskriver bare å være materie som gjenstår. Å bli er bevegelse som virker som en kraft på kvantitativt stabilt materiale: Det var grunnlaget for mekanisk fysikk . Men det er umulig å forklare mangfoldet av å bli fra en eneste urlig sak. Så han lærer de fire elementene brann-vann-jord-luft, som stadig kobler seg til og skiller seg igjen og dermed skaper vekst og forfall uten å bryte loven om bevaring av materie: Denne grunnla kjemi og refererer til loven om bevaring av masse . Men også han holdt fast ved ideen om en ikke-materiell åndeverden og trodde på transmigrasjon av sjeler som en straff av skjebnen for forbrytelser begått i dette livet.

Anaxagoras (rundt 500–428 f.Kr.) spør om det virkelige "første bevegelige elementet" i den mekaniske prosessen. Han lærer faste elementarpartikler (σπέρματα, spermata ), som også består av ild og luft. Alt oppstår fra alt ved å blande og dele seg selv på nytt; Egenskaper er bare blandingsforhold. Jo mer spørsmålet er hva som driver drivkraften til den konstante omorganiseringen av partiklene: Den kan ikke ligge i materie , men må være ånd (νοῦς) som organiserer alle ting meningsfullt og hensiktsmessig. Han så ikke denne enkle, kraftfulle og kjente essensen som en guddom, men som den fineste av alle stoffer, som dermed er atskilt fra alle andre stoffer og likevel omgir, flommer og virvler rundt dem alle. Bare mennesket har en andel i dette vesenet; derfor kunne han gjenkjenne det og styre verden av ting, planter og dyr. Anaxagoras ble tiltalt som en "ateist" og forlot derfor Athen.

Tidlige materialister

Democritus (460–390 f.Kr.) lærte først et konsekvent materialistisk verdensbilde med fire grunnleggende utsagn:

- Ingenting eksisterer annet enn atomer og tom plass.

- Stoffet er evig og uforanderlig. Ingenting kan oppstå av ingenting.

- Alt som skjer er mekanisk bevegelse.

- Ingenting skjer uten årsak: Kausalloven gjelder universelt. ( Determinism )

På dette bygger han sitt syn på verden, som for eksempel var forbløffende presis i forutse moderne teorier om planetdannelse og de sterkeste biologiske overlevelsen . Det var ikke lenger noe rom for guder og ånder: sjelen var også subtil og spredt etter det individuelle livets død.

Epicurus (341–270 f.Kr.) er den første som ga en rasjonell forklaring på religionens opprinnelse: dens lære er bare en refleksjon av menneskelige ideer som ikke trenger noen ytre påvirkning for å forklare dem. Gudene i gresk mytologi viste seg å være ideelle på grunn av deres antropomorfe (menneskelignende) trekk. Denne kritikken gjelder også delvis og indirekte - siden Epicurus ikke uttrykkelig refererte til den - individuelle bilder av Gud i Det gamle testamente , som gir den personlige skaperguden menneskelige egenskaper og, på bevisst menneskelig språk, også snakker om "sjalu", " sint "," angrende "og" kjærlig "Gud taler.

Lactantius leverer et kortfattet argument fra en ukjent skeptiker mot teodisien , som han feilaktig tilskriver Epicurus: Gud er enten ikke allmektig eller ikke velvillig, ellers ville ikke ondskapen i verden eksistere. [2]

Den romerske dikter-filosofen Lucretius (ca. 98-55 f.Kr.), en tilhenger av Epicurus, gir 28 bevis på at guder ikke eksisterer i sitt verk On the World of the World . Han tilskriver religion menneskelig frykt, som bare kan beseires med "åndens levende kraft". [3]

sofistikk

Sofistene brukte opplysende retorikk for å kritisere religion. Ofte ble de utdannet advokater i retten eller flyttet rundt som reiselærere for å utdanne befolkningen offentlig.

Protagoras (481-411) ønsket å gjøre "de sterke svake og de svake sterke" ifølge hans eget utsagn. Han tok til orde for en subjektivistisk epistemologi som allerede virker veldig moderne. "Sannhet" er alltid avhengig av betrakteren (fragment 1): "Hvordan alt ser ut for meg, så det er for meg, som deg, så for deg ... Mennesket er målestokken for alle ting, for de som er, at de er av dem som ikke eksisterer som de ikke er. ”Derfor benektet han i tillegg til Xenophanes også nødvendigheten av at en gud sto bak alle guder. Mennesker kunne ikke komme med noen uttalelser om guder i det hele tatt, for i den foranderlige verden ville de ikke ha noen generelle permanente kognitive kriterier for dem (fragment 4):

- «Om gudene har jeg imidlertid ingen måte å vite, verken at de er eller at de ikke er, eller hvilken form de har; for det er mye som hindrer kunnskap: umerkelighet og at menneskelivet er kort. "

Han lot det stå åpent enten det var guder eller ikke, fordi vi ikke kan kjenne dem igjen.

Selv i løpet av livet ble Protagoras anklaget for å ha transformert dette behovet for uvitenhet til dyd av rent subjektive påstander og for å ta beslutninger om all kunnskap ved å heve seg til den eneste standarden for all kunnskap. Andre tolker ikke uttalelsene hans som en arrogant formodning, men som en indikasjon på tvang: mennesker må gjøre seg selv til mål for sin kunnskap og handling, fordi de i utgangspunktet ikke har noen annen standard. Dermed ble Protagoras også brukt til den subjektive begrunnelsen for positiv, ikke absolutt religion. Fordi hver "åpenbaring" skjer innenfor det menneskelige omfanget av oppfatning og bare kan oppleves individuelt.

Platon og Aristoteles

Platon beskylder sofistene for ikke å lede sjeler, men for å fange dem, bare for å ha rett og leve av dem. Platonistene kritiserer dermed praksisen med å kritisere religion som en handel. Du starter selv fra evige, uforanderlige ideer som er iboende eller medfødt i menneskelig bevissthet, og som også er kritisk rettet mot falske opptredener og sannhet forent i myter.

Aristoteles starter mot Platon som materialister og sofister fra empirisk oppfatning, men går videre til det metafysiske spørsmålet om prima causa (første årsak) til alt vesen. Derfra kritiserer han både den vanlige naturreligionen , som tror på et mangfold av menneskelignende guder, og det mekanistiske og atomistiske verdensbildet som ikke gir rettferdighet til mangfoldet av fenomener. Hans konsept om den nødvendige, upersonlige, transcendente " ubevegelige beveger " som verdensmarken kritiserer alle originale ideer som tenker på det guddommelige som en del av verden.

Platon og Aristoteles blir ikke sett på som forløpere for den moderne religionskritikken, siden dette kritiserer de metafysiske kravene til deres kritikk av konkrete manifestasjoner av religion.

Stoa

Med sin idé om forsyn (providentia dei) , som er avledet fra observasjon av naturen, kritiserer Stoa de ideene om Gud som tror at jordens grunn er atskilt fra verden som en rasjonell oppfinnelse.

Poseidonios of Apamea (rundt 135–50 f.Kr.) regnes som grunnleggeren av Middle Stoa, som kritisk reviderte eldre stoisk lære. Cicero sitt verk On the Gods , som bare har blitt overlevert i fragmenter av hans studenter og etterfølgere, baserte sitt verk De natura deorum ("On the nature of the gods"). [4] I henhold til dette gjorde Poseidonios et strengt skille mellom en medfødt naturlig religiøsitet for alle mennesker, som begrunnet ideen om noe guddommelig i fornuften, og de historisk og sosialt oppnådde religiøse ideene til konkrete kulturer, som han avviste.

Denne formen for immanent religiøs kritikk av empirisk religiøs praksis ved å spore tilbake til naturlig innsikt i den håndgripelige konteksten for alle verdenshendelser var regelen i gresk-romersk hellenisme og bestemte også opplysningstidens senere "rasjonelle religion". [5]

skepsis

Skepsis kritiserer metafysisk kosmologi så vel som empirisk teleologi (målrettet) som menneskelige konstruksjoner som brytes på grunn av den motstridende opplevelsen av naturen. Han nekter muligheten for en metafysisk slutningsprosess for å bevise en verdensgrunn eller verdens meningsfullhet.

Kraften til skeptisk kritikk er divergerende, så den kan forstå Gud (som en refleksjon på verdens grunn) så vel som å nekte Gud -opplevelsen (som en refleksjon over egen opplevelse av verden). Uansett benekter det nødvendigheten av et verdensgrunnlag av hvilken som helst art (kalt "Gud") for verden og for mennesket. Tilnærmingen til denne kritikken er empirisk:

- Uten direkte referanser til eksistensen av ujordiske vesener, er det ikke nødvendig å anta deres eksistens. Dette gjelder alle religioner som tror på guder, men spesielt personlige forestillinger om Gud.

- Uten direkte bevis på eksistensen av overnaturlige effekter, er det ikke nødvendig å anta at de eksisterer. Dette kritikkpunktet er rettet mot religiøse begreper om en "verdensmakt" eller en " verdensånd ", det vil si ideer om Gud i naturen og historien.

Som et resultat går imidlertid ikke denne filosofiske kritikken utover den generelle skepsisen til alle positive trosuttalelser: religion som et menneskemøte med en eksisterende eller forestilt transcendens kan verken filosofisk bevises eller motbevises, se skepsis .

Middelalderens opprinnelsesforhold

Kristen teologi har siden apologetikken (2. århundre) prøvd å balansere kristen tro med et empirisk-metafysisk verdensbilde. På den måten formulerte hun mer eller mindre konsistente grunnforutsetninger om naturen, verden og mennesket som helhet, om deres opprinnelse og fremtid (" frelse "). I den utstrekning den hevdet at sannheten var tilgjengelig for generell erfaring, kom dette uunngåelig under kritikk på nivå med faktakontroll. Celsus og Porphyrios kritiserte allerede kristendommen for det de så på som unaturlige og absurde påstander om Gud, verden og mennesket, med sikte på en mer fornuftig religion som var mer akseptabel for de utdannede romerne.

Fra jødedommen ble det formulert polemikk som var kritisk til kristendommen, for eksempel manuset Nestor ha-komer .

Thomas Aquinas integrerer åpenbaring og rasjonell kunnskap om verden i et felles, omfattende undervisningssystem: Naturlige spørsmål om verdens grunn kommer allerede til den generelle kunnskapen om et øverste vesen (se naturlig teologi ), kristen tro supplerer dette med åpenbar kunnskap av hvem og hva dette vesenet er og ønsker. Den Thomistiske skolastikken var forpliktet til det geosentriske synet på verden , som har blitt "bevist" siden Pythagoras og Aristoteles.

Med Nicolaus Copernicus , Johannes Kepler , Giordano Bruno , Galileo Galilei og Isaac Newton kollapset store deler av dette verdensbildet og frigjøringen av eksperimentelle naturvitenskap fra sannhetsmonopolet i den middelalderske katolske kirke begynte. I tillegg kom den gradvise endringen i bedriftens sosiale orden , der geistlige og lekfolk brøt fra hverandre og sistnevnte gradvis oppnådde en høyere grad av generell utdannelse. [6]

Tidlig moderne alder

Delkritikk av religionsfilosofien

I sine fiktive Colloqium heptaplomeres (1593) fikk Jean Bodin (1530–1596) en jøde, muslim, katolikk, luthersk og kalvinist til å gå i dialog med en tilhenger av naturreligion. Han kritiserer de kristne dogmer om arvesynd , treenighetslære og inkarnasjon . Bodin definerer eksistensen av en gud, fri vilje , gjengjeldelse for alle rasjonelle vesenes gjerninger etter hans død og gjenkjenning av naturlover som det positive innholdet i denne religio naturalis , som han foretrekker.

Edward Herbert (1581–1648) skrev en lignende kritikk i to traktater 1624 og 1645, der han utledet en naturlig religion utelukkende fra naturlig kunnskap om sannhet, ikke fra åpenbaringsdokumenter og religiøs tradisjon. Den medfødte evnen til å bruke generelle termer gir fem sannheter: En øverste guddom eksisterer, den må tilbedes, dyd og fromhet er alltid en del av den, ondskap og forbrytelser sones ved omvendelse, det er belønning eller straff etter dette livet. [7]

René Descartes

Med René Descartes (1596–1650) ble spenningen mellom filosofi og teologi mer akutt: Dette hadde eksistert siden reformasjonen , da Martin Luther satte troen på Kristus mot generell kunnskap om verden, abstrakt kunnskap om Gud og kunnskap om herredømme. Nå brøt Descartes den skolastiske syntesen av naturlig teologi (eller filosofisk metafysikk) og spesiell (kristen) åpenbaring også fra siden av den ikke a priori troende tanken. For første gang etablerer det tenkende subjektet selvtillit autonomt . Basert på den intuitive opplevelsen av cogito ergo sum ("Jeg tror, derfor er jeg."), Støtter Guds begrep bare menneskelig selvsikkerhet på en sekundær måte.

opplysningstid

Franske speider

Flertallet av de franske leksikonene fra det attende århundre bestrev mer enn de fleste engelsk- og tysktalende opplysningsfolk for ikke bare å overvinne konfesjonelle tvister, men å ødelegge alle eksisterende religioner til fordel for erklært ateisme. De var basert på materialismen til Democritus og Epicurus. Representanter for denne tankegangen inkluderte Jean Meslier (1664–1729), Julien Offray de La Mettrie (1709–1751), Denis Diderot (1713–1784); Claude Adrien Helvétius (1715–1771) og Paul Henri Thiry d'Holbach (1723–1789).

En av den skarpeste kirkekritikerne på den tiden var François-Marie Arouet (1694–1778), som kalte seg Voltaire . Fremfor alt kjempet han mot den katolske kirkes krav på makt og presteskapets allianse med adelen og absolutismen , og ba om ødeleggelse av pavedømmet ("Écrasez l'infâme!") Og sto opp mot religiøs indoktrinering for trosfrihet og samvittigheten . Voltaire bekjente imidlertid ikke til ateisme, men til deisme , fordi han trodde på en straffende Gud som det beste grunnlaget for et sosialt liv i henhold til moralske prinsipper ("Hvis Gud ikke eksisterte, måtte man finne ham opp.") . I 1762 fikk Voltaire utdrag fra Jean Meslier's ateistiske "testamente" publisert uten å identifisere seg selv som redaktør. Disse avsnittene er så fulle av kaustisk kritikk i originalen at Voltaire skrev om og myknet dem, noe som delvis forvrengte det opprinnelige innholdet.

David Hume

David Hume (1711–1776) grunnla i kjølvannet av Roger Bacon (1214–1294) og Francis Bacon (1561–1626) den strenge rasjonelle empirismen, som også vendte seg mot den engelske deistene i sin tid. Hans hovedverk Forespørsel angående menneskelig forståelse (to deler, utgitt i 1748 og 1751) var en radikal kritikk av kunnskap om alle forsøk på rasjonell begrunnelse av religion. Den fikk liten oppmerksomhet i England, men påvirket Immanuel Kant sterkt.

I sitt essay om sjelens udødelighet , utgitt i 1777, oppsummerte Hume sine viktigste synspunkter:

"Det er en sannhet i metafysikken at sjelen er immateriell og at det er umulig for tanken å tilhøre en materiell substans. Men det er nettopp metafysikken som lærer oss at begrepet substans er veldig forvirret og ufullkommen, og at vi ikke har noen annen ide om et stoff enn om et aggregat av individuelle egenskaper som er knyttet til et ukjent noe. Materiale og ånd er derfor i utgangspunktet like ukjente, og vi kan ikke bestemme hvilke egenskaper som er knyttet til den ene eller den andre. "

Akkurat som det ikke er noe pålitelig skille mellom materie og ånd mellom årsak og virkning på en ting. Siden sanselig opplevelse er menneskets eneste kilde til kunnskap, kan det ikke utelukkes "om materie, gjennom dens struktur eller opplegg, ikke kan være årsak til tanke." Med dette erklærte Hume plutselig at den langvarige grunnleggende forskjellen mellom materialisme og idealisme snudde ut for å være foreldet.

Han prøvde å knuse religionens etiske begrunnelse:

„Da jede Wirkung eine Ursache voraussetzt und diese wieder eine, bis wir zu der letzten Ursache aller Dinge kommen, welche die Gottheit ist, so ist alles, was sich ereignet, durch ihn angeordnet – und nichts kann Gegenstand seiner Strafe und Rache sein.“

Der Deismus, der Gott als Anstoß zum in sich nahezu mechanisch abrollenden Weltgeschehen auffasste, verliere damit seinen Anspruch auf ethische Lebensführung, weil nichts, was geschieht, von Gottes ursprünglichem Wollen unabhängig sein könne:

„Strafe ohne Zweck und Absicht ist mit unseren Vorstellungen von Güte und Gerechtigkeit unverträglich. Und kein Zweck kann durch sie gefördert werden, wenn das ganze Spiel abgeschlossen ist. Strafe muss nach unseren Begriffen dem Vergehen angemessen sein. Warum dann ewige Strafen für zeitliche Vergehen eines so schwachen Wesens als des Menschen?“

Während also Gottes Absichten mit dem Menschen – ein Endgericht als traditionelle religiöse Vorstellung vorausgesetzt – verborgen, sinnlos und unmenschlich erscheinen, folgerte Hume im Blick auf die Natur: [8]

„Wenn aber irgendeine Absicht der Natur deutlich ist, so dürfen wir behaupten, dass, soweit wir durch natürliche Vernunft urteilen können, die ganze Absicht und Zwecksetzung in der Schöpfung des Menschen auf das gegenwärtige Leben begrenzt ist … Die physischen Argumente aus der Analogie der Natur sprechen deutlich für die Sterblichkeit der Seele; und sie sind in Wahrheit die einzigen philosophischen Argumente, welche mit Bezug auf diese Frage oder überhaupt mit Bezug auf Tatsachenfragen zugelassen werden sollten.“

Immanuel Kant

Kant (1724–1804) ist kein reiner Religionskritiker. Seine „ Kritik der reinen Vernunft “ (KrV) war viel umfassender: Alle metaphysischen Gottesbeweise überschritten unzulässig die kategorialen Grenzen menschlicher Vernunft. Er legt vor allem die Unmöglichkeit des ontologischen Rückschlusses von der Essenz zur Existenz Gottes ( Anselm von Canterbury ) dar, auf den er die übrigen Gottesbeweise zurückführt. Diese Rückführung ist umstritten. Doch seither ist die moderne Philosophie von deutlicher Distanz zu jeder Art von Metaphysik geprägt und sieht religiöse Deutungsmuster der Wirklichkeit unter dem Vorzeichen des Irrealen und Irrationalen (vgl. auch Kritizismus ).

Im Blick auf die Moral, die Kant allein durch die Vernunft zu begründen versucht, billigt er der Religion jedoch eine mündiges Menschsein fördernde Rolle zu: Denn „es ist notwendig, dass unser ganzer Lebenswandel sittlichen Maximen untergeordnet werde“. Dabei benötige die Eigenart des menschlichen Denkens eine „wirkende Ursache“ sowie einen „entsprechenden Ausgang, es sei in diesem, oder einem anderen Leben“ (Kant 1787, B 840–841). „Ohne also einen Gott und eine für uns jetzt nicht sichtbare, aber gehoffte Welt, sind die herrlichen Ideen der Sittlichkeit zwar Gegenstände des Beifalls und der Bewunderung, aber nicht Triebfedern des Vorsatzes und der Ausübung“ (Kant 1787, B 841). Die Idee eines Gottes hat für Kant also im Hinblick auf Moral eine motivierende, nicht aber begründende Funktion. Gott ist für Kant in der Kritik der praktischen Vernunft ein notwendiges „ Postulat “ der Vernunft, ohne dass ihr deswegen auch objektive Realität zukäme. Kants abstrakter, philosophischer Gottesbegriff ist jedoch nicht identisch mit Vorstellungen beispielsweise eines persönlichen Gottes oder eines Gottes, der in die Welt eingreifen würde.

Die Moralgesetze und das gute Handeln hier in der Welt, nicht übernatürliche Aspekte, sind für Kant der eigentliche und einzige Sinn und Zweck der Religion. Diese Gesetze waren es, „deren innere praktische Notwendigkeit uns zu der Voraussetzung einer selbständigen Ursache, oder eines weisen Weltregierers führte, um jenen Gesetzen Effekt zu geben“ (KrV, B 846). Der vorausgesetzte Gott dürfe darum nicht als ein neuer Gegenstand oder ein reales Sein angesehen werden, von dem umgekehrt dann die moralischen Gesetze abgeleitet werden. Das wäre nach Kant „schwärmerisch oder wohl gar frevelhaft“ und würde „die letzten Zwecke der Vernunft verkehren und vereiteln“ (Kant, KrV, B 841). In dieser fatalen Verdrehung der tatsächlichen Verhältnisse werde das Gottesbild vom Hilfsmittel zum eigentlichen Zweck und das gute Handeln zum bloßen Hilfsmittel der Gottesverehrung. Die Religion kann nach Kant ihren Zweck in der Welt in Übereinstimmung mit der Vernunft nur erfüllen, wenn gilt (KrV, B 847):

„Wir werden, soweit praktische Vernunft uns zu führen das Recht hat, Handlungen nicht darum für verbindlich halten, weil sie Gebote Gottes sind, sondern sie darum als göttliche Gebote ansehen, weil wir dazu innerlich verbindlich sind.“

Das Absolute ist für Kant wie in der negativen Theologie unbestimmbar. Wo es zu definieren versucht werde, komme es zwangsläufig zu Streit, Widersprüchen und Spaltungen darüber, welche der vielen verschiedenen und sich widersprechenden Bilder und Bestimmungen des Absoluten die einzig wahren und realen sind. Diese Auseinandersetzungen liefen dann dem moralisch guten Handeln in der Welt als Hauptthema und eigentlichem Sinn der Religion entgegen. Nur wenn deshalb restlos alle Gottesbilder zu den bloßen und austauschbaren Hilfsvorstellungen relativiert werden, die sie nach Kant sind, würden die religiösen Auseinandersetzungen beseitigt und damit der eigentliche Sinn und Zweck der heutigen Religion in der Welt erfüllt: das gute und sittliche Handeln auch auf der Ebene des interreligiösen Dialoges , statt eines Kampfes der Kulturen um die einzig wahre und reale Gottesvorstellung.

In seiner religionsphilosophischen Schrift Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft forderte Kant eine Vernunftreligion , deren Grundsätze prinzipiell allein auf Vernunft und nicht auf „statutarischem“, also auf bloßen Dogmen gegründeten Glauben beruhen:

„Die wahre, alleinige Religion enthält nichts als Gesetze, di solche praktische Principien, deren unbedingter Nothwendigkeit wir uns bewußt werden können, die wir also als durch reine Vernunft (nicht empirisch) offenbart anerkennen. Nur zum Behuf einer Kirche, deren es verschiedene gleich gute Formen geben kann, kann es Statuten, di für göttlich gehaltene Verordnungen, geben, die für unsere reine moralische Beurtheilung willkürlich und zufällig sind. Diesen statutarischen Glauben nun (der allenfalls auf ein Volk eingeschränkt ist und nicht die allgemeine Weltreligion enthalten kann) für wesentlich zum Dienste Gottes überhaupt zu halten und ihn zur obersten Bedingung des göttlichen Wohlgefallens am Menschen zu machen, ist ein Religionswahn, dessen Befolgung ein Afterdienst, di eine solche vermeintliche Verehrung Gottes ist, wodurch dem wahren, von ihm selbst geforderten Dienste gerade entgegen gehandelt wird.“

Ebenso wandte er sich in scharfer Form gegen verschiedene Arten des religiösen Kultes wie etwa Gebete, Beichten oder Gottesdienste. Die einzige Funktion einer Religion sah Kant in der Gewährleistung eines (durch Vernunft geprüften) moralischen Lebenswandels:

„alles, was, außer dem guten Lebenswandel, der Mensch noch tun zu können vermeint, um Gott wohlgefällig zu werden, ist bloßer Religionswahn und Afterdienst Gottes.“

Eine Religion, die sich auf Offenbarung gründet, lehnte Kant ab.

→ siehe Hauptartikel: Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft

Gotthold Ephraim Lessing

Gotthold Ephraim Lessing (1729–1781) betrachtet Religion in Gestalt von Judentum , Christentum und Islam einerseits als historischen Ursprung, andererseits als zu überwindende Vorstufe einer selbständigen Vernunftreligion . Dazu veröffentlichte er 1777 auch die Apologie oder Schutzschrift für die vernünftigen Verehrer Gottes von Hermann Samuel Reimarus (1694–1768) als Fragmente eines Ungenannten .

Der Orientalist Reimarus hatte das Christentum zu Lebzeiten zwar als Vernunftreligion gegen die radikaleren französischen Aufklärer verteidigt, in dieser posthum veröffentlichten Spätschrift aber begonnen, mithilfe der Bibelkritik christliche Theologie und Dogmen als Priesterbetrug zur Unterdrückung des armen Volkes zu bekämpfen. Er griff darin vor allem den Glauben an die Wunder Jesu , die Auferstehung Jesu Christi und die damals auch von Protestanten dogmatisierte Lehre der Verbalinspiration als frommen Betrug der Apostel an.

Obwohl Lessing selbst keine prinzipiell christentumsfeindliche Haltung vertrat, löste seine Veröffentlichung den jahrelangen Fragmentenstreit mit Vertretern der Lutherischen Orthodoxie aus, in dessen Verlauf Lessing ein Publikationsverbot erhielt. Er verfasste daraufhin 1779 das Drama Nathan der Weise , in dem er Toleranz und gegenseitige Achtung von den drei monotheistischen Religionen fordert und seinem Freund, dem jüdischen Religionsphilosophen Moses Mendelssohn , ein Denkmal setzte. Nach der Ringparabel ist von Menschen nicht zu entscheiden, wer Gott in der besten Form verehrt.

Andererseits fordert Lessing die Aufklärung des in Religionssystemen gefesselten Kinderglaubens zu Gunsten eines zukünftigen sittlichen Humanismus ohne spezifisch biblische Gottesoffenbarung („Die Erziehung des Menschengeschlechts “ 1780).

19. Jahrhundert

Friedrich Schleiermacher

Friedrich Schleiermacher (1768–1834) versucht – in der romantischen Gegenbewegung zum Rationalismus der Aufklärer –, das religiöse „Gefühl der schlechthinnigen Abhängigkeit“ den Gebildeten wieder nahezubringen. Er sieht das subjektive, nicht begrifflich fassbare Erleben der Unendlichkeit als rein rezeptive, passive Form des Selbstbewusstseins, die sich jedem aktiven kritischen Zugriff des Verstandes entziehe. Damit greift er in gewisser Weise die mittelalterliche Mystik mit ihrer Kritik an veräußerlichten Religionsformen wieder auf. Er kritisiert von da aus den Dogmatismus und Konfessionalismus der protestantischen Staatskirchen, verlangt aber keine institutionelle Trennung von Kirche und Staat .

Johann Gottlieb Fichte

Johann Gottlieb Fichte (1762–1814) gilt als Begründer des deutschen Idealismus . Er schreibt 1792 einen Versuch einer Critik aller Offenbarung , der die Prinzipien Kants konsequent durchführt, um daraufhin das Ich-Bewusstsein spekulativ zu begründen. Auch in dieser Reflexion des Menschen auf den Grund seines Selbstbewusstseins kommt die Religion zuletzt wieder in Betracht: In der unausdenkbaren und unaufgebbaren Idee des Absoluten (des Unbedingten) findet die idealistische Vernunft ihren letzten Grund.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831) versucht, diesen Grund auch für das Begreifen der Weltgeschichte geltend zu machen und das begrenzte subjektive Selbstbewusstsein – den religiösen Glauben – als Teilmoment der Selbstentfaltung des zu sich kommenden Weltgeistes dialektisch „aufzuheben“ ( Phänomenologie des Geistes ) . Damit macht er gegen die Romantiker die Arbeit des Begreifens, den Anspruch der Wahrheit auf das Ganze – die Totalität der erfahrbaren Dinge inklusive der menschlichen Geschichte – wieder geltend.

Während Hegel die notwendige Kritik der partikularen Religion mit ihrem vernünftig zu begreifenden Sinn konstruktiv vermitteln und so bewahren wollte, traten Glaube und Vernunft bei einigen seiner Schüler bald auseinander. [9]

Auguste Comte

Auguste Comte (1798–1857) begründete nach seinem Bruch mit dem Frühsozialismus Henri de Saint-Simons mit seinem 1842 veröffentlichten Hauptwerk Cours de philosophie positive den religionskritischen Positivismus.

Die Grundidee Comtes ist, dass Religion nur in ihren Phänomenen existiere und das Wissen darüber nur relativ, nie absolut sein könne. Die Frage nach dem „Wesen“ der Religion und ihrer letzten „Ursache“ sei darum sinnlos. Man könne nur nach den Beziehungen zu anderen wahrnehmbaren religiösen Erscheinungen fragen, ihre historische Aufeinanderfolge und ihre Ähnlichkeiten feststellen ( Religionsgeschichte ). Sofern darin Gesetzmäßigkeiten erkennbar würden, scheide die Religionswissenschaft alle theologischen und metaphysischen Begriffe aus und werde positiv.

Comte sieht diese ausgeschiedenen Begriffe als Vorstadien der wissenschaftlichen Beschreibung der Religion im Sinne einer notwendigen Entwicklung: Der Fetischismus der primitiven „Naturreligionen“ halte Einzelobjekte für lebendig, der Polytheismus nehme eine Vielzahl unsichtbarer Wesen als Ursache der Naturerscheinungen an, der Theismus wie die Metaphysik reduziere dieses Wesen weiter auf abstrakte Kräfte, Urprinzipien, Natureigenschaften und der Monotheismus führe diese auf Willensakte eines einzigen unsichtbaren göttlichen Wesens zurück.

Der Positivismus erkenne darin bloße Scheinbarkeiten, die er auf strenge Gesetzmäßigkeiten zurückführe. Von der Religion selbst her führe ein notwendiger Erkenntnisweg zur reinen Wissenschaft der Phänomene. Jede Einzelwissenschaft mache diese Entwicklung vom naiv-theologischen zum reflektiert-metaphysischen zum positiv-beschreibenden Stadium durch. [10]

Ludwig Andreas Feuerbach

Der „Linkshegelianer“ Ludwig Feuerbach (1804–1872) wendet den zu-sich-selbst-kommenden Begriff des „Humanismus“ in seinem Werk Das Wesen des Christentums 1841 kritisch gegen die Religion und will sie als Projektion entlarven: „Gott“ sei nur der an den Himmel projizierte Selbstausdruck des endlichen Selbstbewusstseins, das sich Unendlichkeit ersehne. Mit der Vorstellung Gottes stelle der Mensch sich sein eigenes Wesen gegenüber, mache es sich als Objekt seiner Sehnsucht gegenständlich anschaulich: [11]

„Denn nicht Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde , wie es in der Bibel steht, sondern der Mensch schuf, wie sich im Wesen des Christentums zeigte, Gott nach seinem Bilde.“

Feuerbach entfaltete diese Kritik in den weiteren Auflagen des Werks (1843, 1849) vor allem an Zentralgedanken der Theologie Martin Luthers: Die Inkarnation – „Gott wird endlicher Mensch“ – sei eigentlich „nicht anderes als“ der verkehrte Wunsch des Menschen, unendlich und unsterblich – wie Gott – zu werden. Er griff dabei ausdrücklich die Kritik Epikurs am Anthropomorphismus der Religion wie auch das Drei-Stadien-Gesetz von Lessing und Comte (Religion als „Kindheitsstadium“ der Menschheitsentwicklung) auf.

Indem der Mensch in Gott sich selbst wiedererkenne, werde er sich seiner religiösen Sehnsucht als Entfremdung gewahr. Indem er sich als den Produzenten Gottes entdecke, könne seine in der Religion fehlgeleitete Vernunft zur Humanisierung freigesetzt werden: In der zwischenmenschlichen Liebe finde der Mensch seine wahre Erfüllung. Damit lehnt Feuerbach das religiöse Element des menschlichen Selbstbewusstseins nicht per se ab, will es aber „übersetzen“ und einsetzen für die Gestaltung eines humanen Zusammenlebens.

Religionskritik ist für Feuerbach also notwendig, um dem religiösen Bewusstsein die Hingabe an ein fremdes Scheinwesen als von ihm produzierten Verblendungszusammenhang aufzudecken. Dann werde Religion durch sinnlich-irdische Liebe zu den Mitmenschen ersetzbar und tendenziell überflüssig. Sie könne und müsse ebenso vergehen wie der an der Unendlichkeit des eigenen Selbst hängende Egoismus, der in der Vorstellung Gottes einsame Selbstbefriedigung suche und finde.

Anders als Hegel zielt Feuerbach also nicht auf die Erkenntnis eines absoluten Geistes, der als an-und-für-sich-seiende oder -werdende Weltvernunft gedacht wird und überindividuell selbsttätig sein und bleiben soll, sondern auf das endgültige Verschwinden der Religion im humanen Fortschritt der Menschheit. Diese, nicht der Einzelne, ist für ihn in Wahrheit unendlich. Nur durch Liebe zur Menschheit kann das Individuum die religiöse Selbstentzweiung aufheben; nur durch Anerkennung seiner Endlichkeit – denn die Sterblichkeit ist das, was alle Menschen zu einer Gattung verbindet – wird er zur Menschlichkeit fähig.

Karl Marx

Karl Marx (1818–1883) begreift im Anschluss an Feuerbach Religionskritik als die Voraussetzung aller Kritik. In seinen Frühschriften weist er auf die Doppelnatur von Religion hin: [12]

- „Das religiöse Elend ist in einem der Ausdruck des wirklichen Elendes und in einem die Protestation gegen das wirkliche Elend. Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt der herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist das Opium des Volkes .“

Die Ambivalenz religiösen Bewusstseins ist für Marx – wie für Feuerbach – Ausdruck eines grundlegenden Mangels im sozialen Leben und kann sich sowohl als Protest gegen das Elend wie als Flucht aus dem Elend in einen illusionären Rausch äußern. In beidem verbirgt sich jedoch eine fundamentale Unfähigkeit, dessen wahre Ursachen aufzudecken und sie praktisch zu bewältigen. Religion ist für Marx ebenso wie andere Ideologien ein „verkehrtes Bewusstsein“, das die gesellschaftlichen Verhältnisse erzeugen, die ihnen aber nur das abstrakte Gegenbild einer irrealen besseren Welt gegenüberstellen.

Dieses Bewusstsein kann jedoch nur mit der praktischen Umwälzung jener Verhältnisse, die immer neue Illusionen über sich produzieren, um fortzubestehen, aufgehoben und durch ein wahrhaft menschliches Bewusstsein der Realität abgelöst werden (MEW I, S. 379):

- „Die Aufhebung der Religion als des illusorischen Glücks des Volkes ist die Forderung seines wirklichen Glücks. Die Forderung, die Illusionen über seinen Zustand aufzugeben, ist die Forderung, einen Zustand aufzugeben, der der Illusionen bedarf. Die Kritik der Religion ist also im Keim die Kritik des Jammertales, dessen Heiligenschein die Religion ist. Die Kritik des Himmels verwandelt sich damit in die Kritik der Erde, die Kritik der Religion in die Kritik des Rechts, die Kritik der Theologie in die Kritik der Politik.“ [12]

Darum kritisiert Marx auch Feuerbachs und Hegels rein individualistischen, dem Idealismus verhafteten Ansatz und stellt ihnen seine berühmten 11 „ Thesen über Feuerbach “ entgegen, die in der 11. These gipfeln:

- „Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kömmt drauf an, sie zu verändern.“

Von da aus geht Marx nun zur Kritik der politischen Ökonomie, also zur Analyse der auf gesetzmäßiger Ausbeutung gegründeten Klassengesellschaft über. Er kritisiert jene Religionskritiker, die diesen Sprung nicht mitvollziehen und sich an der äußeren Erscheinung der Religion abarbeiten. Mit der Überwindung des Kapitalismus , so erwartet er, wird auch die Religion ihre scheinhafte Notwendigkeit verlieren und – wie der Staat , dessen soziales Ferment sie ja ist – in der klassenlosen Gesellschaft „absterben“.

Die marxsche Religionskritik ist also kein Selbstzweck, sondern dient dem revolutionären Humanismus (MEW I, S. 385):

- „Die Kritik der Religion endet mit der Lehre, daß der Mensch das höchste Wesen für den Menschen sei, also mit dem kategorischen Imperativ , alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist.“ [12]

Max Weber

Max Weber (1864–1920) antwortete auf Marx mit einem eher geisteswissenschaftlichen und historischen Ansatz: Er sieht Religion in Gestalt des europäischen Protestantismus als Wegbereiter der modernen kapitalistischen Industriegesellschaft. Die „Lohnethik“ Johannes Calvins habe zu einer asketischen Verzichtshaltung und zum Aufschub unmittelbarer Bedürfnisbefriedigung beigetragen. Dies habe die Einführung von industriellen Fertigungsmethoden, Produktion von Überschüssen, Realisierung von Mehrwert in der neuen Massenproduktion ermöglicht. Anders als Marx sieht er darin nicht nur ein negatives Element von Klassenherrschaft, sondern auch ein Element des Fortschritts und größerer geistiger Freiheit des Individuums .

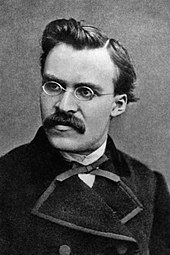

Friedrich Nietzsche

Friedrich Nietzsche (1844–1900) greift im Rahmen einer umfassenden Kulturphilosophie das von der Religion geprägte Menschenbild an, um dem Menschen einen Raum für neue Selbstbestimmung zu eröffnen. Er versucht, die Funktion religiöser Riten, Glaubensinhalte und Wertsetzungen sowohl auf individualpsychologischer als auch auf gesellschaftlicher Ebene zu bestimmen. Das beinhaltet oft Kritik an religiösen Werten und priesterlichen Institutionen. Nietzsche sieht es als Aufgabe der zukünftigen Wissenschaft, die bisherigen Religionen, Moralen und Weltanschauungen zu analysieren; die zukünftige Philosophie müsse vor diesem Hintergrund neue Werte setzen.

Den christlichen Glauben sieht Nietzsche in Europa im Niedergang („ Gott ist tot “). Die christliche Moral hebe sich (auch in seiner eigenen Philosophie) selbst auf, mit dem Glauben an einen Gott würden auch alle bisher geglaubten Werte sich entwerten. In der dekadenten Moderne enthülle sich die christlich-abendländische Tradition als im Kern nihilistisch . Auf diesen nun bevorstehenden „europäischen Nihilismus“, in dem er eine „Selbstverkleinerung des Menschen“ fürchtet, sucht Nietzsche eine Antwort. Seine vor allem in Also sprach Zarathustra gegebenen Hinweise auf neue Wertsetzungen („ Wille zur Macht “, „ Ewige Wiederkunft “, „ Übermensch “, Wiederherstellung des Dionysoskults ) bleiben allerdings vergleichsweise unklar.

In seiner Spätzeit spitzt Nietzsche seine Kritik auf den Kern der christlichen Botschaft zu ( Der Antichrist ): Er sieht im Christentum eine barbarische Schwächung aller edlen Eigenschaften des Menschen. Das Christentum habe beginnend mit Paulus eine lebensfeindliche Sklavenmoral gepredigt, sodass Nietzsche sich den Aufschwung zu einem höheren Menschsein nur als totales Abstreifen des abendländischen Christentums mit einer „ Umwertung aller Werte “ vorstellen kann. Als Beispiel für seine ethische Umorientierung kann folgender Satz am Beginn seines Antichristen dienen: "Die Schwachen und Mißrathnen sollen zu Grunde gehn: erster Satz unsrer Menschenliebe . Und man soll ihnen noch dazu helfen." [13]

Jesus-Mythos und Radikalkritik

David Friedrich Strauß begründete in seiner Schrift „ Das Leben Jesu “ öffentlichkeitswirksam die These, dass in der Figur Jesu nicht ein historisches Geschehen mythisch übermalt worden sei, wovon die liberale Leben-Jesu-Forschung ausging, sondern viel radikaler meinte er, sei einem Mythos das Gewand der Historie übergeworfen worden. Laut Strauß seien Überlieferungen wie die Jungfrauengeburt , die sich nur bei Matthäus und Lukas findet, eine mythisch-poetische Legende. Die gesamte Darstellung der Wunder Jesu in den Evangelien sei weithin unhistorisch. Während andere Leben-Jesu Forscher mittels der „Abzugsmethode“ versuchten, durch Streichung legendarischer Züge einen "historischen Kern" aus den Evangelien extrahieren zu können, waren es vor allem Martin Kähler , William Wrede und Rudolf Bultmann , die den Evangelien ihre Tauglichkeit als Quellen für historische Zusammenhänge komplett absprachen. [14]

Offen blieb aber die Frage, die Entstehung des Neuen Testaments und des Christentums aus dem „Christusmythos“ heraus zu erklären. In der Folge wurde von einigen Jesus-Mythos -Vertretern genauer untersucht, aus welchen vorausgehenden Mythologien das Urchristentum entstanden sein könnte. Als erste formulierten Charles François Dupuis und Constantin François Volney die These, Jesus von Nazaret sei keine historische Person, sondern ein Symbol für den Sonnenmythos und sein Erdendasein bilde die Winterphase im Sonnenzyklus ab. Ferner zeigten sie enge Parallelen zum Hinduismus und zur persischen Religion auf. [15] [16]

Die historisch-kritische Methode ermöglichte eine tiefgehende Textanalyse der Bibel sowie in den Geschichtswissenschaften, wobei sich herausstellte, dass viele Bibelfragmente ua altägyptischen Quellen nahezu wörtlich glichen. Auch die klassische dogmatische Zuordnung der Autorschaft und der zeitliche Rahmen der Niederschrift wurde mittels historisch-kritischer Methoden hinterfragt. So kam die Tübinger Schule unter Ferdinand Christian Baur zu dem Schluss, dass 10 der Paulus zugeschriebenen 14 Paulusbriefe offenbar Pseudoepigraphien seien. [17] [18] Bruno Bauer , Arthur Drews [19] sowie Anhänger der holländischen Schule der Radikalkritik folgerten gar, dass alle Paulusbriefe unecht seien und möglicherweise auch Paulus selbst nicht historisch sei. [20]

20. Jahrhundert

Psychoanalyse

Sigmund Freud gründete um 1900 die Psychoanalyse mit Anspruch auf wissenschaftliche Methodik. Er sieht religiöse Vorstellungen primär als Ausdruck unbewusster Prozesse und erklärt sie aus infantiler Abhängigkeit. Der religiöse Mensch sehe Gott als Vaterfigur, die er brauche, um die Verantwortung für ein selbstbestimmtes Leben abzugeben. Gottesglaube sei eine illusionäre Befriedigung des regressiven infantilen Wunsches nach Geborgenheit, Sicherheit und Autorität .

Freud identifiziert dieses Gottesbild mit dem Über-Ich als jenem Teil der Psyche, der die normative Unterdrückung der Triebe, vor allem des Sexualtriebes leiste. Es kann als internalisierte Moral Schuldgefühle erzeugen und zu neurotischer Selbstentzweiung führen. Die Psychoanalyse versucht deshalb, dem Individuum seine eigenen verborgenen Wünsche aufzudecken und einen Teil der in frühkindlicher Sozialisation erworbenen Schuldgefühle zu nehmen.

Die Sublimation von Triebenergie sieht Freud nicht nur negativ, sondern als Antrieb für bedeutende Kulturleistungen des Menschen. Er betrachtete Kultur skeptisch ( Das Unbehagen in der Kultur ) und erwartete nicht, dass Religion sich aufheben lasse ( Die Zukunft einer Illusion ). Eine argumentative Widerlegung Gottes und aktive Bekämpfung religiöser Ausdrucksformen war nicht sein Anliegen, sondern die individuelle Integration von Über-Ich, Ich und Es in eine reife erwachsene Selbstannahme, die eine freie Entscheidungsfähigkeit in allen Lebensbereichen ermöglicht.

Freuds Schüler Wilhelm Reich versuchte, Psychoanalyse und Marxismus miteinander zu verbinden ( Freudomarxismus ) und damit das soziale Bedürfnis nach Religion besser zu verstehen. Er sieht die modernen Sexualneurosen als Ergebnis eines jahrtausendealten kulturellen Masochismus , der in Form von Religionen und anderen Leidensideologien die menschliche Bereitschaft zur Unterwerfung unter gesellschaftliche Macht- und Gewaltstrukturen prägt. Die mögliche Überwindung dieser Zwangsneurose sieht er in der freien Entfaltung der natürlichen Sexualität als wesentlichem Teil der Persönlichkeitsentwicklung. Durch seine enge Freundschaft mit Alexander Sutherland Neill ist Reich in der 68er -Bewegung zu einem beliebten Vorbild für die antiautoritäre Erziehung geworden.

Bertrand Russell

Einen konsequenten naturwissenschaftlich begründeten Rationalismus vertritt der Mathematiker und Philosoph Bertrand Russell in seinem berühmten Essay Why I Am Not A Christian (1927). Die Grundlage der Religion sei die Angst – vor dem Mysteriösen, vor der Niederlage, vor dem Tod. Angst sei der Vater der Grausamkeit und so nehme es nicht Wunder, dass Grausamkeit und Religion historisch Hand in Hand gegangen seien. Die Konzeption Gottes entspringe einem altertümlichen orientalischen Despotismus , die des freien Menschen unwürdig sei. Die Welt brauche keine Religion, sondern eine furchtlose Perspektive und freie Intelligenz.

Logischer Empirismus

Autoren, die sich der Tradition des Logischen Empirismus verpflichtet fühlen (der frühe Ludwig Wittgenstein , Rudolf Carnap , Alfred Jules Ayer und andere), üben Kritik an der religiösen Sprache, deren Sätze für sie zu großen Teilen sinnlos sind. Sinnvolle Sätze seien entweder rein analytische Sätze und damit Tautologien oder empirisch- synthetische Sätze, die sich durch Erfahrung prinzipiell verifizieren lassen. Gehört ein Satz keiner dieser beiden Klassen an, so sei er ein Scheinsatz, dh weder wahr noch falsch, sondern sinnlos. Da die Sätze der Religion, insofern sie Ausdrücke wie „das Absolute“, „der absolute Geist“ oder „Gott“ verwenden, weder tautologisch noch verifizierbar sind, müsse auch ihnen jeglicher Sinn abgesprochen werden.

Von den Vertretern des Logischen Empirismus wird dabei nicht geleugnet, dass die Suche nach einem letzten Grund der Welt und des Lebens emotional verständlich sein mag. Der Rückgriff auf eine Gottheit erkläre aber nichts, da er nicht zu Hypothesen führt, die sich erfolgreich auf die Tatsachen anwenden lassen.

Kritischer Rationalismus

Karl Popper , der Begründer des Kritischen Rationalismus , betrachtete die Wirkung der christlichen Religion prinzipiell positiv: Der Mensch verdanke „zahlreiche Ziele und Ideale [seiner] abendländischen Kultur, wie die Freiheit und Gleichheit, dem Einflusse des Christentums“. [21]

Hans Albert , der im Gegensatz zum Agnostiker Popper [22] Atheist ist, sieht ein generelles Problem in dem seiner Ansicht nach grundsätzlich „dogmatischen“ Charakter von Religionen. Religiöse Aussagen erheben demnach einen Letztbegründungsanspruch , der sich auf bestimmte „Einsichten“ und „Offenbarungen“ beruft. Albert lehnt dies als einen willkürlichen Abbruch des Begründungsverfahrens ab, der dazu diene, „die betreffende Überzeugung gegen alle möglichen Einwände zu immunisieren “. [23] Er setzt dagegen das „Prinzip der kritischen Prüfung“; mit diesem habe man „die Aussicht, durch Versuch und Irrtum – durch versuchsweise Konstruktion prüfbarer Theorien und ihre kritische Diskussion anhand relevanter Gesichtspunkte – der Wahrheit näher zu kommen ohne allerdings jemals Gewißheit zu erreichen“. Dies bedeutet einen „ Fallibilismus in bezug auf jedwede mögliche Instanz“, dh man könne von keiner Instanz wie etwa „der Vernunft, der Intuition oder der Erfahrung, dem Gewissen, dem Gefühl, einer Person, einer Gruppe oder einer Klasse von Personen, etwa von Amtsträgern“ ausschließen, dass sie sich irrt. Diese „Einsicht, daß alle Gewißheit in der Erkenntnis selbstfabriziert […] und damit für die Erfassung der Wirklichkeit ohne Bedeutung“ sei, stelle „den Erkenntniswert jedes Dogmas“ in Frage. [24]

Existenzialismus

Jean-Paul Sartre vertritt einen „atheistischen Existentialismus “. Für ihn ist Gott nichts als eine Bedrohung der menschlichen Freiheit . Der erste Schritt des Existenzialismus sei es, jeden Menschen in Besitz dessen, was er ist, zu bringen und auf ihm die gänzliche Verantwortung für seine Existenz ruhen zu lassen. In L'existentialisme est un humanisme formuliert er:

„Selbst wenn es einen Gott gäbe, würde das nichts ändern; das ist unser Standpunkt. Nicht, als ob wir glaubten, dass Gott existiert, aber wir denken, dass die Frage nicht die seiner Existenz ist. Der Mensch muss sich selbst wieder finden und sich überzeugen, dass ihn nichts vor ihm selbst retten kann, wäre es auch ein gültiger Beweis der Existenz Gottes. [25] “

Der deutsche Existenzphilosoph Karl Jaspers vertritt dagegen eine „existenziale Interpretation“ der Religion, dh eine auf den einzelnen Menschen bezogene Auseinandersetzung mit dem Transzendenten. Er bezieht sich auf die „maßgebenden Menschen“ nach der Reihenfolge ihrer Bedeutung: Sokrates , Buddha , Konfuzius und Jesus . [26] Offenbarungsglauben kritisiert er zugunsten eines philosophischen Glaubens, den das Individuum entwickeln muss und der keine Verheißung, sondern lediglich Selbstverantwortung mit sich bringt.

Neomarxismus

Ernst Bloch kritisiert den dogmatischen Marxismus in seinem Versuch, die Religion durch Revolution abzuschaffen. Er stellt dagegen das Moment der Utopie , das jede erstarrte Herrschaftsform transzendiert. Dieses unabgegoltene Hoffnungspotential findet er gerade auch in der Religion wieder ( Atheismus im Christentum , Das Prinzip Hoffnung ).

Auch die Philosophen der Frankfurter Schule sehen den vulgärmarxistischen Rationalismus kritisch als eine Art „Religion“, die ein absolutes Wissen über das Ziel der menschlichen Gesellschaft vorgibt und damit nur neue Eindimensionalität und Herrschaft etabliere ( Herbert Marcuse : Der eindimensionale Mensch ).

Agnostizismus, Relativismus und Eklektizismus

Eine heute weitverbreitete Haltung sieht die Existenz eines „Gottes“ als weder beweisbar noch widerlegbar an ( Agnostizismus ). Sie sieht in der Tradition Kants metaphysische Fragen, die auf eine transzendente Realität zielen, als sinnlose Fragen an, da die Antworten jenseits des menschlichen Erkenntnisvermögens lägen: so zum Beispiel Emil Heinrich du Bois-Reymonds „ Ignoramus et ignorabimus “ (lat. „Wir wissen es nicht und wir werden es niemals wissen“).

Ebenso verbreitet ist ein postmoderner Relativismus , der jedem Menschen seine individuelle Form von Religiosität zugesteht und auf die Wahrheitsfrage weitgehend verzichtet. Diesem entspricht – ähnlich wie im Hellenismus um die Zeitenwende – ein neues Aufleben religiöser Strömungen, die sich nicht mehr von den großen Weltreligionen, Kirchen und Glaubensrichtungen her definieren, sondern Elemente daraus auswählen ( Eklektizismus ) und mit paganen Motiven zu einem Synkretismus und Pluralismus auch im Blick auf die Gottheit verbinden.

Dies findet man heute vor allem in der Esoterik , aber auch in eher nichtreligiösen Richtungen. Ihnen ist die Abgrenzung von den traditionell monotheistischen Religionen gemeinsam, die mit dem Glauben an einen einzigen universalen Gott oft einen Absolutheitsanspruch ihrer Lehre verbinden. So stimmt etwa der Philosoph Odo Marquard ein „Lob des Polytheismus “ an (in: Abschied vom Prinzipiellen, 1981), in dem er den Monomythos des Christentums als ersten Geschichtsunfall bezeichnet. Dem setzt er die segnende Wirkung des religiösen Pluralismus entgegen (vgl. auch Jan Assmann ).

Naturwissenschaftliches Weltbild

- Siehe auch Wissenschaft und Religion

Die Auffassung, dass Religion und Wissenschaft miteinander harmonieren, wird oftmals von gläubigen Wissenschaftlern vertreten, darunter Arthur Peacocke , John Polkinghorne oder Francis Collins . Laut Stephen Jay Gould , der sich selbst als Agnostiker bezeichnete, widersprechen sich Religion und Wissenschaft nicht, da beide unterschiedliche Bereiche abdecken („ Nonoverlapping Magisteria “).

Im Gegenzug dazu halten Wissenschaftler wie Steven Weinberg , Richard Dawkins und Norman Levitt (1943–2009) Theismus und Wissenschaft für grundsätzlich unvereinbar, da sie völlig unterschiedliche Aussagen über das Universum machen würden. Es sei nicht möglich, gleichzeitig ein theistisches und ein wissenschaftlich orientiertes Weltbild zu haben, ohne Unstimmigkeiten zu verdrängen. [27] Die konziliante Haltung von Institutionen wie der US-amerikanischen National Academy of Sciences sei im Wesentlichen strategisch motiviert, um gemäßigte Gläubige zur Akzeptanz von wissenschaftlichen Erkenntnissen wie der Evolutionstheorie zu bewegen. [28] Der US-amerikanische Physiker Victor Stenger ist der Auffassung, dass religiöse Glaubensvorstellungen wie das ewige Leben , Reinkarnation , die Wirksamkeit von Gebeten , Körper-Seele- Dualismus , Wunder und Schöpfung nicht nur empirisch unbegründet sind, sondern durch die Wissenschaft widerlegt wurden. [29]

Für Alan Sokal sind die meisten Religionen als Pseudowissenschaften einzuordnen, ähnlich der Astrologie und der Homöopathie . [30]

Neuere religionskritische Literatur

Seit 1945 griffen Autoren aus verschiedenen Wissenschaftsbereichen bestehende religionskritische Ansätze auf und vertieften oder aktualisierten sie, manche auch in persönlicher Form.

Der Theologe und Philosoph Joachim Kahl plädierte 1968 in seinem Buch Das Elend des Christentums für eine „Humanität ohne Gott“ (Untertitel) im Kontext der existenzialistischen „Gott ist tot“-Theologie der 1960er Jahre.

Der Psychoanalytiker Tilmann Moser beschrieb 1976 in dem Buch Gottesvergiftung seine religiöse Sozialisation, kam aber im Nachfolgewerk „zu einem erträglichen Gottesbild“.

Uta Ranke-Heinemanns Ablehnung der biologisch gedeuteten Jungfrauengeburt wurde im Jahr 1987 in der Presse diskutiert. Ihr wurde von Franz Hengsbach am 15. Juni 1987 wegen ihrer Berufung auf ein Ratzinger-Zitat [31] der theologische Lehrstuhl entzogen. Ihre Kritik an der katholischen Lehre ging über diese Thematik hinaus. [32]

Herbert Schnädelbach löste am 11. Mai 2000 mit seiner Kritik an der mea culpa -Erklärung von Johannes Paul II. [33] eine Debatte aus. [34] In folgenden Beiträgen verteidigte er als „frommer Atheist“ die Aufklärung der Theologie und stellte den „neuen“ Atheismus wegen seiner naturwissenschaftlichen Engführung als konfessionelle Gefahr dar. [35] Der Psychologe Franz Buggle beschrieb 1992 in seinem Buch Denn sie wissen nicht, was sie glauben die Bibel wegen fragwürdiger und widersprüchlicher Gebote als ungeeignete Basis für ethische Orientierung und kritisierte auch einige neuere Theologen wie Hans Küng .

Karlheinz Deschner hat eine umfassende Kriminalgeschichte des Christentums verfasst, die zahlreiche Verbrechen von Kirchenvertretern auflistet, um die inhumanen Wirkungen kirchlicher Machtpolitik und Heuchelei von Christen aller Epochen bis hin zum Klerikalfaschismus aufzudecken.

„ Neue Atheisten “ wie Sam Harris ( Das Ende des Glaubens , 2004), Richard Dawkins ( Der Gotteswahn , 2006), Daniel Dennett ( Den Bann brechen: Religion als natürliches Phänomen , 2006), Christopher Hitchens ( Der Herr ist kein Hirte – Wie Religion die Welt vergiftet , 2007) und Michel Onfray ( Wir brauchen keinen Gott , 2006/2007) kritisieren jede Form von Religion als irrationalen Aberglauben und setzen sich für eine von Vernunft und Verstand dominierte Welt ein.

Der Völkerkundler Pascal Boyer versuchte 2004 ( Und Mensch schuf Gott ), Feuerbachs Projektionsthese hirnphysiologisch zu untermauern: Ein bestimmtes Modul , das Sinneseindrücke verarbeite, führe Veränderungen in der Umwelt leicht auf Lebewesen zurück und lasse aus unklaren Wahrnehmungen Vorstellungen von übernatürlichen Akteuren , wie zum Beispiel Göttern oder Geistern, entstehen.

Andreas Kilian deutete Religion 2009 als biologisch selektierte nicht-logische Argumentationsebene, um den individuellen Egoismus gegenüber anderen besser rechtfertigen und durchsetzen zu können. [36]

Thomas Grüter [37] weist in seinem Buch „Magisches Denken“ [38] auf konstituierende Elemente magischen Denkens in Religionen hin.

Religionskritik der jüdischen und christlichen Theologie

Biblische Kult- und Sozialkritik

Das menschliche Streben, sich mit „höheren Mächten“ in Einklang zu bringen, diese zu Gottesbildern zu verdichten, sich als Gegenstände der Anbetung gegenüberstellen, dafür kollektive Verehrung zu beanspruchen und Herrschaftsverhältnisse damit abzusichern, unterliegt im Tanach , der hebräischen Bibel , scharfer Kritik.

Das Bilderverbot als Kehrseite des 1. Gebots (siehe Zehn Gebote ) verbietet dem Volk Israel jegliche Gottesbilder und deren Anbetung. Dieses richtet sich nicht nur gegen fremde Götter, sondern vor allem gegen die Tendenz, über JHWHs Wesen zu verfügen und ihn für menschliche Zwecke zu benutzen. Die Prophetie Israels kritisiert dieses Streben seit ihren Anfängen besonders im Blick auf die religiösen und politischen Führer des Gottesvolkes. Sie bezieht die Kritik vor allem auf den Wunsch nach einem König wie bei anderen antiken Völkern ( Samuel , 1 Sam 8 EU ), Synkretismus ( Elija , 1 Kön 8 EU ), Ausbeutung durch Priester und Königshof ( Amos ), Opferkult und Rechtlosigkeit im Namen des JHWH-Glaubens ( Jesaja 1,11–17 EU , Hos 6,6 EU ), Bündnis- und Rüstungspolitik mit Berufung auf Gott ( Jesaja ), die am Tempel angestellten willfährigen Heilspropheten ( Jeremia ) usw.

Seit dem Untergang der beiden Teilreiche (586 v. Chr.) erinnert die biblische Geschichtsschreibung an das immer wiederkehrende Versagen des Gottesvolkes und seiner religiösen Führer, die nicht auf Gottes Selbstmitteilung gewartet, sondern eigenmächtige Gottesbilder geschaffen und damit Unheil für alle heraufbeschworen hätten: etwa in der Geschichte vom Goldenen Kalb ( Ex 32 EU ).

In der im babylonischen Exil entworfenen Darstellung der Weltschöpfung schlägt sich die Erinnerung an den Exodus aus der Sklaverei , die mit der Gottkönigsideologie begründet wurde, nieder: Die erfahrbare Welt wird entgöttert, die babylonischen Astralgottheiten sind zu „Lampen“ und Wegmarken für den Menschen depotenziert ( Gen 1,14 ff. EU ).

Reformatorische Religionskritik

Seit der Reformation sieht die christliche Theologie die Kritik an der eigenen Religion, dem Christentum , als eine ihrer Hauptaufgaben. Martin Luther stellte als Maßstab der Kritik die Selbstmitteilung Gottes in der Person Jesu Christi , wie er vor allem in den Schriften des Paulus als Leidender und Auferstandener [39] (gem. Römer-, Galater- und Epheserbrief) [40] bezeugt ist und deshalb nicht von Menschen zu erfinden und festzustellen sei, auf: allen historisch gewachsenen religiösen Traditionen, dem gesamten Kirchenapparat, der scholastischen Synthese von Glauben und Wissen und der „Hure Vernunft“, die sich für unterschiedlichste Zwecke missbrauchen lasse, gegenüber. Dies galt ihm nicht bloß für den Katholizismus , sondern als ständige Überprüfung der gesamtchristlichen Theorie und Praxis und Ansporn zu Kirchenreformen mit gesellschaftlicher Außenwirkung (ecclesia semper reformanda) .

Aufgeklärte Theologie

Der Kant-Schüler Johann Heinrich Tieftrunk (1759–1837), rationalistischer evangelischer Theologe, antwortete auf Kants Fundamentalkritik am metaphysischen Denken mit eigenen Entwürfen einer Religionskritik am Christentum, besonders am Protestantismus. Maßstab war für ihn wie für Kant die vernünftige Selbstbestimmung: Religion wird Objekt der Kritik, sofern sie gegen dieses Postulat verstößt. Kritisiert wird das religiöse Bewusstsein überhaupt, um es über sich selbst aufzuklären und auf seine praktische Vernunft – den Beitrag für menschliches Zusammenleben – hin zu überprüfen. Dabei wird religiöse Fremdbestimmung als Selbstbetrug der Vernunft – kein „Priesterbetrug“ – beschrieben, die sich damit eigentlich einem eigenen als einem fremden Maßstab unterwerfe. Im Vollzug dieser Selbstaufklärung soll das der Vernunft gemäße Wertvolle der Religion bewusst angeeignet und so bewahrt werden. [41]

Karl Barth

Nachdem der Neuprotestantismus sich im 19. Jahrhundert auf die empirische Religiosität, die subjektive Gotteserfahrung und den durch Sittlichkeit zu veredelnden zivilisatorischen Fortschritt zurückgezogen hatte, erneuerte Karl Barth den reformatorischen Ansatz nach 1918, griff die Religions- und Ideologiekritik von Feuerbach und Marx positiv auf und führte sie christologisch durch ( Kirchliche Dogmatik I/2, §17: Gottes Offenbarung als Aufhebung der Religion ). Gott offenbare sich in Jesus Christus im völligen Gegensatz zu menschlicher Religion. Im Kreuzestod Jesu zeige Gott sein wahres Wesen: Damit decke er alles eigenmächtige Streben nach einer Synthese zwischen Gott und Mensch als Sünde auf. Religion erscheint in diesem Spiegel als nie zu Gott führendes Menschenwerk, als Eigenmacht und Verleugnung des wahren, zu Leiden und Tod für den Menschen fähigen Gottes.

Barth bezog diese Kritik 1938 besonders auf den Protestantismus seiner Gegenwart, der sich mit weltlichen Mächten von Nation, Rasse, Staat verbündete und konfessionellem Sonderbesitz anhing, dabei aber den mit den Juden leidenden und sterbenden Gott verleugnete und übersah.

Dietrich Bonhoeffer

Das Denken und Handeln von Dietrich Bonhoeffer kreiste um das Leitmotiv: „Wer ist Jesus Christus für uns heute?“ Die Antworten, die er fand und vorlebte, stellten das herkömmliche Christentum, seine religiösen Ausdrucksformen, seine anachronistische Apologetik und politische Weltfremdheit immer stärker in Frage und ließen es schließlich ganz zurück.

Als Pazifist kritisierte Bonhoeffer die Unverbindlichkeit der Ökumene und die nationalistischen Bindungen ihrer Mitgliedskirchen, die zu keinem schlichten, gemeinsamen, leidensbereiten, nur so von den Nationen unüberhörbaren Friedenszeugnis gegen den drohenden Weltkrieg fähig waren (Rede in Fanö 1937). Als Teilnehmer am konspirativen Widerstand gegen den Nationalsozialismus übte er schärfste Selbstkritik stellvertretend für die mutlose, mit ihrer eigenen Existenzerhaltung beschäftigte, gegenüber den Opfern des NS-Staates versagende Bekennende Kirche (Schuldbekenntnis 1941). In seinen letzten Lebensmonaten verabschiedete er sich vom abendländischen Modell des Christentums als einer Religion, die die „mündig gewordene Welt“ einfach nicht brauche.

Jede dieser Kritiken war für ihn eine schmerzhaft entdeckte, unvermeidbare Antwort auf die Herausforderung zur Nachfolge Jesu mitten in der Gegenwart. Sein Buch Nachfolge beginnt mit dem Satz: „Billige Gnade ist der Todfeind unserer Kirche.“ Billig war für ihn eine auf Predigt und Sakramente reduziertes Heilsangebot, das als Ausrede für Nichtstun und Gleichgültigkeit gegenüber der Not des Nächsten diente: ein „Glaube“ ohne Selbstkritik ( Buße ), ohne entsprechendes Handeln, ohne Bereitschaft, mitzuleiden und Verantwortung zu übernehmen für andere.

Seine Ethik (1940–1943) war eine umfassende Absage an jede von zeitlosen Idealen, Normen und Prinzipien ausgehende Tugendethik und an die lutherische Zwei-Reiche-Lehre : Das traditionelle Denken in zwei Räumen – hier die dem Bösen verfallene Welt, dort Gottes unerreichbare jenseitige Gegenwelt, hier der faule Kompromiss mit dem Diesseits, dort der ebenso faule pseudorevolutionäre Hass auf das Bestehende – verfehle die Wirklichkeit, in die hinein das konkrete Gebot Gottes den Christen hier und heute stelle. Das schlichte Dasein Jesu Christi im leidenden Nächsten decke die falschen Fronten der Gegenwart auf: „Schlimmer als die böse Tat ist das Bösesein. Schlimmer ist es, wenn ein Lügner die Wahrheit sagt, als wenn ein Liebhaber der Wahrheit lügt; schlimmer, wenn ein Menschenhasser Bruderliebe übt, als wenn ein Liebhaber der Menschen einmal vom Hass überwältigt wird.“ Um den Nächsten zu retten und das Menschenrecht angesichts der totalen Herrschaft des Bösen (in Gestalt des NS-Staates) zu bezeugen, sei der Christ unter Umständen zum Bruch aller Zehn Gebote genötigt.

Seine Gefängnisbriefe (April bis August 1944) an Eberhard Bethge enthielten offene Fragen, Skizzen, Aphorismen und Visionen, die auf eine umfassende Abkehr von allen religiösen Formen des christlichen Glaubens und Hinwendung zu einem „ religionslosen Christentum “ zielten:

- „Die Zeit, in der man alles den Menschen durch Worte … sagen konnte, ist vorüber; ebenso die Zeit der Innerlichkeit und des Gewissens , und das heißt eben die Zeit der Religion überhaupt.“

Jedes Stichwort stand für eine Variante der protestantischen Theologie: Wortmitteilung für die lutherische Orthodoxie , Innerlichkeit für Schleiermachers romantisches „Gefühl der schlechthinnigen Abhängigkeit“, Gewissen für Albrecht Ritschls und Wilhelm Hermanns neokantianischen Moralismus. Demgegenüber sah Bonhoeffer eine Zukunft ohne Religion voraus:

- „Wir gehen einer völlig religionslosen Zeit entgegen, die Menschen können einfach so wie sie nun einmal sind, nicht mehr religiös sein. Unserem ganzen bisherigen ‚Christentum' wird das Fundament entzogen, und es sind nur noch ein paar letzte Ritter, oder ein paar intellektuell Unredliche, bei denen wir religiös ‚landen' können.“ [42]

Das „religiöse Landen“ meinte die herkömmliche apologetische Methodik, einen Grenzbezirk im menschlichen Denken und Fühlen aufzuweisen, um dort „Gott“ zu vermitteln und einleuchtend zu machen:

- „Die Religiösen sprechen von Gott, wenn menschliche Erkenntnis zu Ende ist oder menschliche Kräfte versagen – es ist eigentlich immer der deus ex machina [Gott aus der Maschine], den sie aufmarschieren lassen – entweder zur Scheinlösung unlösbarer Probleme oder als Kraft bei menschlichem Versagen, immer also in Ausnutzung menschlicher Schwäche bzw. an den menschlichen Grenzen. […]“ [43]

Die religiöse Art des Redens von Gott sei „einerseits metaphysisch, andererseits individualistisch“: Dies bezog sich auf den katholischen Thomismus ebenso wie auf die lutherische Rechtfertigungslehre . Beide verfehlten die Situation des heutigen Menschen, der seine Welt nicht mehr unter religiösen Vorzeichen sehe und gestalte. Der Prozess der Aufklärung und Säkularisierung sei unumkehrbar:

- „Ich will also darauf hinaus, dass man Gott nicht noch an irgendeiner letzten Stelle hineinschmuggelt, sondern dass man die Mündigkeit der Welt und des Menschen einfach anerkennt … Wir können nicht redlich sein, ohne zu erkennen, dass wir in dieser Welt leben müssen – ‚etsi deus non daretur' [auch wenn es Gott nicht gäbe]. Der Auferstehungsglaube ist nicht die Lösung des Todesproblems. Das Jenseits Gottes ist nicht das Jenseits unseres Erkenntnisvermögens! … Gott ist mitten in unserem Leben jenseitig.“ [44]

Diese Einsicht fand Bonhoeffer gerade im Evangelium :

- „Gott selbst zwingt uns zu dieser Erkenntnis … [der unumkehrbar mündig gewordenen Welt] Der Gott, der mit uns ist, ist der Gott, der uns verlässt … Gott lässt sich aus der Welt herausdrängen ans Kreuz, Gott ist ohnmächtig und schwach in der Welt und gerade und nur so ist er bei uns und hilft uns … nicht kraft seiner Allmacht , sondern kraft seiner Schwachheit, seines Leidens! … Die Religiosität des Menschen weist ihn in seiner Not an die Macht Gottes in der Welt, Gott ist der deus ex machina. Die Bibel weist den Menschen an die Ohnmacht und das Leiden Gottes ; nur der leidende Gott kann helfen. Insofern kann man sagen, dass die beschriebene Entwicklung zur Mündigkeit der Welt, durch die mit einer falschen Gottesvorstellung aufgeräumt wird, den Blick frei macht für den Gott der Bibel, der nur durch seine Ohnmacht in der Welt Macht und Raum gewinnt …“ [45]

Gerade weil Bonhoeffer an die Gegenwart Christi in dieser Welt glaubte, war „Religion“ für ihn Flucht aus der Realität in ein imaginäres Jenseits. Dies zielte nicht auf eine neue „modernere“ Auslegung der Bibel für Atheisten, wie es später die Gott-ist-tot-Theologie unternahm, sondern auf eine ganz andere christliche Existenzweise:

- „Jesus ruft nicht zu einer neuen Religion, sondern zum Leben.“

Damit wagte er eine erste Antwort, wie ein künftiges Christuszeugnis in einer faktisch religions- und gottlosen Welt aussehen könne. Realitätsgerecht sei allein das Leiden für Andere unter Verzicht auf jeden religiösen Egoismus und jede heimliche Missionsabsicht. Die Kirche habe sich in der Zeit des Nationalsozialismus als unfähig erwiesen,

- „Träger des versöhnenden und erlösenden Wortes für die Menschen und für die Welt zu sein. Darum müssen die früheren Worte kraftlos werden und verstummen, und unser Christsein wird heute nur in zweierlei bestehen: im Beten und Tun des Gerechten unter den Menschen. … jeder Versuch, ihr [der Kirchengestalt] vorzeitig zu neuer organisatorischer Machtentfaltung zu verhelfen, wird nur eine Verzögerung ihrer Umkehr und Läuterung sein.“

Die künftige Kirche müsse gleich zu Beginn alles Eigentum den Notleidenden geben. Die Pfarrer müssten ausschließlich von den freiwilligen Gaben der Gemeinden leben, eventuell von einem gewöhnlichen Beruf. Sie müssten ständig und ganz an den gesellschaftlichen Aufgaben teilnehmen, „nicht herrschend, sondern helfend und dienend“. Nur so könnten Christen den Menschen zeigen, was ein Leben in Christus heiße und als Vorbilder wirken. [46]

Theologie nach Auschwitz

Unter diesem Schlagwort haben va auch Theologen religionskritische Überlegungen angestellt, zum Beispiel Dorothee Sölle . Auch das Theodizee -Problem hat durch Auschwitz ( pars pro toto für die Shoa ) eine Verschärfung erfahren, so bei Günther Anders , für den Gott stets einer ist, der Auschwitz zugelassen hat.

Innerhalb der katholischen Kirche hat der Theologe Karl Rahner ein anonymes Christentum angedacht, also ein aus der Legitimität des Zweifels geborenes Abfallen von der Religion, das entgegen der Formel extra ecclesiam nulla salus doch heilig sein könne (vgl. auch Zweites Vatikanisches Konzil ).

Siehe auch: Hans Jonas

Siehe auch

- Bibelkritik , Kirchenkritik

- Islamkritik

- Antitheismus , Brights

- Wunschdenken

Literatur

Einführungen

- Michael Weinrich : Religion und Religionskritik. Ein Arbeitsbuch . Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2011, ISBN 978-3-8252-3453-9 .

- Klaus Hock: Religionskritik. In: Michael Klöcker , Udo Tworuschka (Hg.): Praktische Religionswissenschaft. Köln/Weimar/Wien: UTB 2008, S. 34–47

- Georges Minois : Geschichte des Atheismus. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Hermann Böhlaus Nachfolger, Weimar 2000, ISBN 3-7400-1104-1

- Jörg Salaquarda: Hauptargumente der Religionskritik. Stuttgart 2004

- Karl-Heinz Weger SJ (Hrsg.): Religionskritik von der Aufklärung bis zur Gegenwart. 4. Auflage, Herder, Freiburg ua 1988, ISBN 3-451-07716-7

- Hartmut Zinser : Artikel Religionskritik. In: Handbuch religionswissenschaftlicher Grundbegriffe , 1988, Band 4, S. 310–318

- Hans Zirker : Religionskritik. (1982) 3. überarbeitete Auflage 1995 ( Volltext online )

- Gerhard Czermak : Problemfall Religion. Ein Kompendium der Religions- und Kirchenkritik . Tectum Verlag, Marburg 2014, ISBN 978-3-8288-3285-5

- Gregor Maria Hoff : Religionskritik heute , 2004, 2. Aufl., Kevelaer 2010. ISBN 978-3-8367-0523-3

Antike Religionskritik

- Franz Eckstein: Abriss der griechischen Philosophie . Hirschgraben-Verlag, Frankfurt am Main 1974, ISBN 3-454-75600-6

- Gebhard Löhr: Religionskritik in der griechischen und römischen Antike. In: Georg Stadtmüller , Jan Assmann , Herbert Franke (Hrsg.): Saeculum. Band 49/1. Alber Verlag, Freiburg/B. 1998, ISSN 0080-5319

Texte klassischer Religionskritiker

- Edgar Dahl (Hrsg.): Brauchen wir Gott? Moderne Texte zur Religionskritik. S. Hirzel, Stuttgart 2005, ISBN 3-7776-1287-1

- Ludwig Feuerbach : Das Wesen des Christentums . Reclam, Stuttgart 2002, ISBN 3-15-004571-1

- Sigmund Freud : Die Zukunft einer Illusion , in: Ders.: Massenpsychologie und Ich-Analyse . Fischer, Frankfurt/M. 2002, ISBN 3-596-10452-1

- Norbert Hoerster (Hrsg.): Religionskritik für die Sekundarstufe II. Reclam, Stuttgart 1999, ISBN 3-15-009584-0

- Immanuel Kant : Kritik der reinen Vernunft . B = 2. Auflage 1787, Ausgabe Meiner, Hamburg 1998, ISBN 3-7873-1319-2

- Michael Kühnlein (Hrsg.): Religionsphilosophie und Religionskritik. Ein Handbuch. (suhrkamp taschenbuch wissenschaft 2140) Suhrkamp, Berlin 2018, ISBN 978-3-518-29740-7 .

- Bertrand Russell : Warum ich kein Christ bin. Von der Unfreiheit eines Christenmenschen . Rowohlt, Reinbek 1992, ISBN 3-499-16685-2

- Leo Strauss : Die Religionskritik Spinozas und zugehörige Schriften , in: Gesammelte Schriften , 6 Bände, Band 1: Metzler, Stuttgart 2001, ISBN 3-476-01856-3

- Michael Weinrich (Hrsg.): Religionskritik in der Neuzeit. Philosophische, soziologische und psychologische Texte. Gütersloher Verlagshaus Mohn, Gütersloh 1985, ISBN 3-579-00293-7

- Hans Wollschläger : Die Gegenwart einer Illusion. Reden gegen ein Monstrum. Diogenes, Zürich 1978

Christentumskritik

- Karlheinz Deschner (Hrsg.): Das Christentum im Urteil seiner Gegner . Max Hüber, Ismaning 1986, ISBN 3-19-005507-6